Belleza rara

Escribo esta columna sentada delante de mi cuadro de Manuel Salinas. Tengo a mi lado la portada que ABC de Sevilla le dedica por haber fallecido por coronavirus. La sala en la que me encuentro está llena de pinturas y de libros, mis dos debilidades. Libros hay pocos, muy pocos. Lejos de esa estúpida opinión de que un libro nunca se tira, he tirado millones de ellos. Si un libro es un bodrio, lo es se haya escrito ayer o hace dos siglos. Ciertamente, hace dos siglos la cultura era sólo accesible a personas con un poso de conocimiento elevado, lo que hacía bastante improbable que se escribieran las sandeces que se publican a día de hoy.

Cada día de este invierno pandémico es como un paseo por la selva. Una se despierta y se prepara para verlas venir. Así me pilló la noticia del fallecimiento de Salinas. En mi sala, las pinturas que me acompañan tienen una carga emocional inmensa. Sus creadores han sido personas importantes para mí, y casi todos se han ido ya. Sin embargo, el tener sus trazos me reconforta, les siento así más cerca casi que antes. Me pasa algo parecido con los libros. Mis íntimos amigos literatos están casi todos muertos. Lo bueno de esto es que sé que nunca me van a decepcionar con escritos vulgares o fuera de tiesto, porque ya han dicho todo lo que tenían que decir.

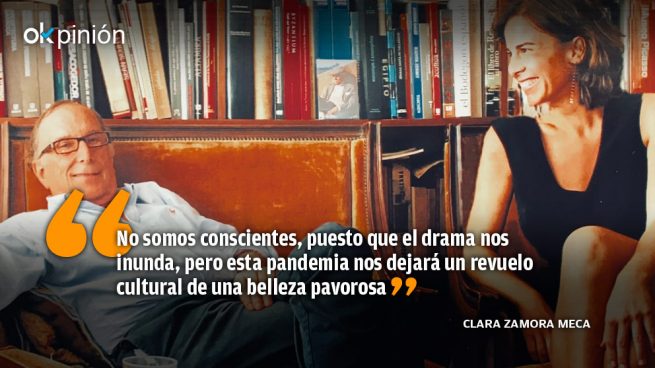

Los hay vivos que también me acompañan. Como Alfonso Ussía, del que tomo esas maravillosas palabras que ha escrito tantas veces y con las que tanto me identifico: “Cómo me gustaría desconocer a tantísima gente”. También tengo muy cerquita a Manuel Vicent, uno de los mejores escritores vivos. Le conocí terminando el siglo XX, una fecha preciosa: 1998. Recién licenciada, ayudaba a mi director de tesis a organizar unas jornadas de arte contemporáneo en la Real Maestranza de Sevilla. Él era uno de los conferenciantes. Me tocó recogerlo en el aeropuerto e invitarle a un café, mientras terminaba el anterior ponente. Mis veintipocos fueron osadísimos. A punto de entrar en el Salón de Carteles de la preciosa plaza de toros para su esperado paseíllo, me cogió por el brazo, me miró con esos ojos celestes de inmensidad difícil de expresar y me dijo: “Vámonos a París en el primer avión”. Sonreí, mientras tomaba asiento en primera fila. Ojalá leas esto, admirado Vicent.

No somos conscientes, puesto que el drama nos inunda, pero esta pandemia nos dejará un revuelo cultural de una belleza pavorosa. Es justo, puesto que estamos pagando el precio. Aún llevamos las opacas armaduras, pero pronto brillarán gracias a la luz de sol. Entonces ya muchos no estarán, como Manolo Salinas. No cruzarme ya jamás con él por el centro, no saludarnos nunca más con ese enorme respeto que nos profesábamos, me resulta algo extraño, pero encuentro una belleza rara en todo lo que está pasando. Vivir es esto, sentir, añorar, avanzar, disfrutar de cada pequeña cosa. He comprado muchas velas aromáticas, las enciendo por la noche, siento que floto entre sus olores y el movimiento de sus fuegos. Esto no lo hacía antes.

El ruido ensordecedor de los cañones no nos puede apagar las ilusiones, nos está consumiendo. Huyamos del miedo, huyamos del pesimismo. El gris es también un color bonito. Un cielo nublado tiene su encanto. El miedo a morir en cualquier momento puede adoptarse como sentimiento de compañía. Si es necesario adaptar el sistema emocional, se adapta; con tal de que nos arrope y nos proteja de heridas mentales. Hay una belleza rara en todo lo que está sucediendo. Es como un terremoto prolongado, que ni tan fuerte para chillar, ni tan leve para relajarse. El abstracto estricto ya no está para leer esta extraña oda de despedida que le he escrito, ni nuestro amigo Miguel Ángel Campano, que decía de él que era “el mejor pintor desconocido del mundo”. Los dos me acompañan mientras escribo esta columna. Yo sigo viva, y usted también. No desperdiciemos ni un segundo. A vivir.