Un mártir español en el corazón de León XIV

Al salir a la logia central de la Basílica de San Pedro como nuevo Pontífice, León XIV llevaba la cruz pectoral que le regaló la Curia al ser nombrado cardenal en 2023 por el Papa Francisco. La cruz contiene las reliquias del beato agustino Anselmo Polanco, obispo de Teruel, martirizado en la Guerra Civil cuando apenas quedaban dos meses para el final de la contienda fratricida.

La reliquia del mártir español acompaña en la cruz de León XIV a las de San Agustín y su madre, Santa Mónica; del obispo italiano Giuseppe Bartolomeo Menochio, que negó juramento a Napoleón Bonaparte; y de otro español, santo Tomás de Villanueva, confesor de Carlos I.

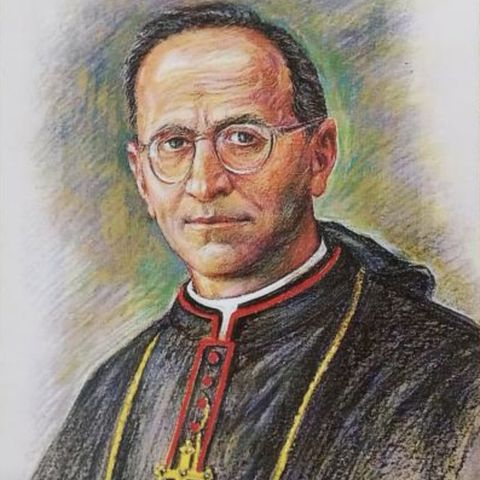

Monseñor Polanco fue capturado el 8 de enero de 1938 en la ciudad de Teruel después de la rendición de los dos reductos que durante cuatro semanas defendieron las fuerzas del coronel Domingo Rey D’Harcourt ante la ofensiva republicana. El obispo se negó a abandonar la ciudad, ligando su suerte a la de los más de tres mil civiles refugiados en los reductos.

Cuenta el capitán Fernando Llorens, uno de los oficiales defensores de la ciudad aragonesa, que a Monseñor Polanco se le sugirió que se refugiara en Albarracín en agosto de 1937 ante los primeros intentos de conquista de Teruel por parte republicana. A lo que el obispo contestó: «Si mis ovejas están aquí, yo estaré siempre con ellas»

En su imprescindible libro sobre la batalla de Teruel, «Héroes o traidores», Fernando Llorens hijo relata que esa misma frase oyó su padre de Monseñor Polanco cuando, en la noche del 27 de enero de 1939, le sugirió saltar del tren en que iban conducidos presos después de evacuarlos de Barcelona en dirección a la frontera francesa.

Una semana y media después, el 7 de febrero, el obispo Polanco fue asesinado por fuerzas republicanas en retirada en el barranco de Can Tretze, cerca de Pont de Molins (Gerona), junto con su vicario general, Felipe Ripoll, y el coronel D’Harcourt y otros 39 prisioneros. Sus cuerpos fueron quemados con gasolina.

El agustino fue beatificado el 1 de octubre de 1995 por San Juan Pablo II, en una ceremonia a la que asistí como corresponsal de Abc en Roma. El Papa Wojtyla recordó entonces el lema episcopal del mártir español: «Gustosamente, me gastaré y desgastaré por vuestras almas».

El gesto de León XIV hacia la persecución religiosa en la España del siglo XX no debe entenderse como una sensibilidad del nuevo Santo Padre que viniera a enmendar la de su predecesor.

Nada más lejos de la realidad: el Papa Bergoglio es el que más mártires de la Guerra Civil ha declarado desde que San Juan Pablo II decidió impulsar estos procesos.

Así, pese a que las propias fuentes eclesiásticas divergen en el cálculo, los mártires españoles beatificados por el Papa Francisco en sus doce años de pontificado sumarían 1.129, mientras que con el Papa polaco fueron 473, once de ellos canonizados, y con Benedicto XVI ascendieron 544 a los altares.

En estos tiempos de «desmemoria histórica», en que se trata de imponer el recuerdo de un régimen republicano idealizado, la persecución contra la Iglesia, desconocida desde tiempos del Imperio Romano, representó un camino hacia la barbarie que sus gobernantes fueron alentando por acción u omisión.

Cerca del 20 por ciento de los eclesiásticos españoles de entonces fueron asesinados entre 1934 y 1939: 13 obispos, 4.184 sacerdotes y seminaristas, 2.365 religiosos y 283 religiosas, según la obra de Monseñor Antonio Montero. A ellos se suman 3.000 seglares de acuerdo con el estudioso Vicente Cárcel Ortí, especialmente de Acción Católica, victimizados también in odium fidei, in odium Ecclesiae, varios de los cuales también han sido beatificados.

Es muy ilustrativa del ambiente contra la Iglesia que generó el advenimiento de la República la anécdota que refiere el que fue su primer ministro de Gobernación, Miguel Maura, quien recibió pocas horas después de la caída de la Monarquía el siguiente telegrama del alcalde de un pueblo: «Excmo. Sr. Ministerio de la Gobernación. Madrid. Proclamada la República. Diga qué hacemos con el cura».

Como prueba la quema de iglesias y conventos de mayo de 1931, desde las primeras semanas la Iglesia se convirtió en diana de virulentos ataques bajo el nuevo régimen. Las autoridades no movieron un dedo. En Málaga, el gobernador militar envió a Madrid este telegrama, también muy expresivo: «Hoy ha comenzado quema de conventos. Mañana continuará».

El citado Miguel Maura contó un año después, a modo de exculpación de su responsabilidad por la destrucción de iglesias y conventos, que cuando pidió la intervención de las fuerzas del orden, un ministro le contestó: «Todos los conventos de España no valen la vida de un republicano».

A esta declaración de impunidad respecto del ataque a la libertad religiosa se sumó una legislación que consideró desde el principio a la Iglesia como hostil al nuevo régimen, y ello a pesar de las declaraciones de lealtad y colaboración de la jerarquía.

Incluso el cardenal primado Pedro Segura, que tuvo que exiliarse en Roma por expresar en su célebre carta pastoral de mayo de 1931 un «recuerdo de gratitud» a Alfonso XIII, reclamó a los católicos que se comprometieran con las nuevas instituciones republicanas en la defensa de «los derechos de la Iglesia y del orden social».

Desde la misma Constitución de 1931, con su traducción en la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933, se puso proa a la Iglesia. Se instauraba la propiedad estatal de los inmuebles de la Iglesia y se prohibía la enseñanza a las órdenes y congregaciones religiosas. Asimismo, se sometían a autorización las manifestaciones de culto en la calle.

Además, se prohibían las órdenes con el voto de obediencia, lo que condujo a la expulsión de los jesuitas, y se anulaba el presupuesto estatal para sostenimiento del clero. A los monasterios y conventos se les prohibió cualquier actividad de comercio e industria, por lo que muchos perdieron sus ingresos.

Este detalle último podría haber inspirado un interesante apartado en las legislaciones actuales sobre «memoria democrática», de tan proverbial consideración hacia el régimen de 1931, para tratar de demostrar cómo la confitería horneada por las monjas y los licores producidos por los frailes llegaron a ser una seria amenaza contra la República.

El gesto de León XIV hacia el obispo mártir Anselmo Polanco pone a la Iglesia perseguida, que lo está en tantos lugares del mundo, como una prioridad en su recién estrenado papado. Y sitúa de manera muy especial la memoria de los mártires españoles como una semilla fecunda de la Iglesia comprometida con la paz y la justicia que él encarna con su cumplida vocación misionera.

De todo esto conversaremos en el Ateneo de Madrid, el próximo 23 de mayo, el filólogo y pensador Jon Juaristi y un servidor en un debate sobre la persecución religiosa durante la Segunda República y la Guerra Civil, organizado por la Agrupación Ateneísta 92 Liberales. Moderado por Piedad Aguirre Gil de Biedma, el acto lleva por título «Cuando España dejó de ser católica: ¿paz, piedad, perdón?». Creo que puede ser interesante, sobre todo por la parte de mi admirado Juaristi.