Cataluña: la incineradora y la vergüenza

Aún había sangre incrustada en el paseo central de Las Ramblas cuando los opinadores nacionalistas empezaron a celebrar en sus tribunas —lo primero es lo primero— que el mundo entero había sido testigo de la solvencia, determinación y eficacia de los Mossos d’Esquadra. Como si las víctimas hubieran rendido póstumamente un servicio a la causa independentista. Como si el Altísimo les hubiera tendido la mano en uno de sus inescrutables y no siempre delicados caminos. En su extravío moral, nuestros dilectos patrioteros lamentaban la matanza para, al renglón siguiente, congratularse de que al menos había servido para demostrar que Cataluña hubiera sido, siquiera durante unas horas, un Estado soberano. Que Cataluña, en suma, no había necesitado a España —a la que el bullshit supremacista, recordemos, suele caracterizar como el país de Pepe Gotera y Otilio—, para responder al mayor ataque terrorista que sufría esta comunidad desde Hipercor.

En cierto modo, ése fue el primer error: aceptar, más o menos resignadamente, que el atentado se había producido en suelo catalán —el periodismo de plañidera que hizo de Barcelona la capital universal de la bonhomía tampoco mejoraría las cosas—. Es habitual en su Cataluña que cada una de las apropiaciones —indebidas— del nacionalismo lleve adherida en su reverso una dejación del Gobierno español. Cada supuesto éxito catalán lleva al burro de las Hurdes en el dorso. Y ahí la inocencia “española” es proverbial. Rajoy, en efecto, consintió que el Gobierno catalán asumiera el mando de la crisis, y ante ello, Puigdemont (¡Puigdemont!) y su tropa se dieron a lo que mejor saben hacer, pues llevan décadas practicándolo: el achique. En la fase más aguda del delirio, cuando el rostro de Trapero y su “bueno, pues molt bé, pues adiós” empezaron a estamparse en camisetas —el Estado de fiesta, según acuñó Gil Calvo, rige en Cataluña—, hubimos de leer que estábamos, probablemente, ante un atentado de falsa bandera, y que tal vez España, el CNI, estuviera detrás del ataque, que serviría al Gobierno de pretexto para decretar el estado de sitio y sofocar la agitación callejera proindependentista.

Y no transcurrió demasiado tiempo para que empezaran a llover las condecoraciones —o las propuestas de condecoración, si cabe, no tengo fresco el recuerdo— sobre los mandos de la policía catalana. En todo caso, la adulación a los mossos y su major —que hasta jerarquía propia tenían (quan es va inventar aquest terme?????)— fue general. Hasta ahí las reticencias que los catalanes no nacionalistas teníamos ante la presunta gesta de los “nuestros”. El choque con la realidad fue aún más descorazonador: no tenían la menor pista acerca del comando, cuyas primeras reuniones databan de al menos un año atrás, el atentado —me refiero a su duración— no cesó porque ellos intervinieran, sino porque el terrorista que estaba al volante de la furgoneta así lo decidió, y tras bajar del vehículo se adentró en La Boquería, cruzó Barcelona y huyó de la ciudad, asesinando por el camino a un ciudadano.

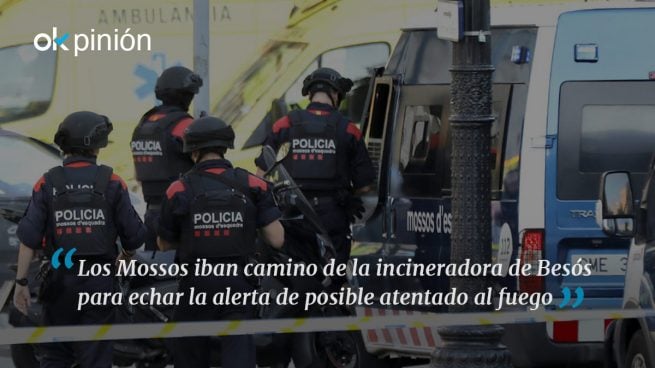

Y qué decir de la negativa a dejarse asesorar por la Guardia Civil en las explosiones fortuitas de Alcanar, o de la muerte a tiros del yihadista que conducía la furgoneta, a quien habrían tenido que capturar vivo, pues andaba ya como lute por rastrojos. A semejante cadena de méritos se une estos días la noticia de que los Mossos que fueron interceptados el pasado octubre camino de la incineradora del Besós, llevaban entre los documentos que querían echar al fuego la alerta de Estados Unidos sobre un probable atentado en Cataluña. Sí, la misma que Forn y Trapero, ante las primeras informaciones, tildaron de falsa. Nos usaron emocionalmente y todo era mentira. Nos hicieron sentir incómodos y poco patriotas por notar el zumbido de una mosca detrás de la oreja.