Más castizo que el chotis: el refrán que todos usamos en España sin saber que procede de la Semana Santa madrileña

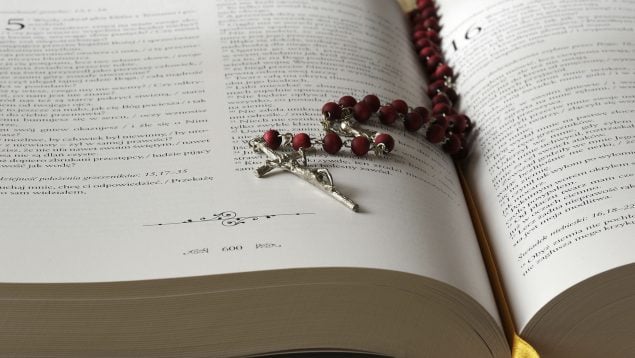

Día a día, las expresiones populares forman parte del habla cotidiana sin que muchas veces se conozca su procedencia. Entre ellas, hay frases que han resistido el paso del tiempo, utilizadas en diversas situaciones sin cuestionar su origen. Y un ejemplo infaltable es el de «acabar como el rosario de la Aurora», un refrán con una historia vinculada a la Semana Santa madrileña.

Este refrán tiene su raíz en una procesión que, lejos de transmitir devoción y recogimiento, terminó en una disputa callejera. La expresión, que originalmente incluía la frase «acabar a farolazos», refleja un episodio donde dos cofradías se enfrentaron en una calle de Madrid. Aquella refriega acabó de forma tan violenta que el evento quedó grabado en la memoria colectiva.

¿Cuál es ese refrán que tanto repiten los españoles y que proviene de la Semana Santa madrileña?

La expresión «acabar como el rosario de la Aurora» tiene su raíz en un conflicto ocurrido durante una procesión en la Semana Santa madrileña. En la calle de los Remedios, dos cortejos religiosos coincidieron: la cofradía de la Aurora, que partía del convento de San Francisco el Grande, y otra procesión proveniente del asilo de Santa Catalina.

La disputa por la preferencia en la angosta vía escaló rápidamente, terminando en un enfrentamiento en el que los cofrades de la Aurora, armados con largos faroles, usaron estos objetos como armas contra sus rivales.

El conflicto fue tal que la expresión «acabar a farolazos como el rosario de la Aurora» se extendió como una metáfora de cualquier situación que termina en altercado.

¿Qué simboliza el rosario de la Aurora en la tradición cristiana?

Aunque la historia madrileña explica el uso coloquial del refrán, el «rosario de la Aurora» tiene un significado previo dentro de la tradición cristiana. Su práctica se remonta al siglo XII, cuando se instituyó la costumbre de rezar ciento cincuenta avemarías en honor a los ciento cincuenta salmos.

Esta devoción se popularizó gracias a los monjes cistercienses y, con el tiempo, se convirtió en una costumbre extendida en la península ibérica.

En el siglo XIX, el rosario de la Aurora tomó la forma de una procesión en la que se rezaba y cantaba por las calles al amanecer. Este evento se celebraba en fechas concretas, como el primer domingo de mayo y la primera semana de octubre.

Su promotor fue el papa Gregorio XIII, quien lo estableció en conmemoración de la victoria cristiana en la batalla de Lepanto (1571), atribuyéndole un significado especial dentro del catolicismo.

Más historia sobre este famoso refrán

El refrán «acabar como el rosario de la Aurora» adquirió un carácter más simbólico durante la revolución liberal de 1868, conocida como la Gloriosa.

En este periodo, que dio paso al Sexenio Democrático (1868-1874), la sociedad española experimentó profundos cambios políticos y sociales. Los movimientos obreros y la burguesía emergente comenzaron a ganar protagonismo, desafiando la influencia de la Iglesia.

En este contexto, el rechazo hacia las imposiciones religiosas derivó en enfrentamientos callejeros. La costumbre de rezar el rosario en público se convirtió en motivo de disputa, dando lugar a altercados entre devotos y sectores anticlericales.

Estas tensiones reforzaron la difusión de la expresión «acabar como el rosario de la Aurora», ahora utilizada para describir cualquier situación que desemboca en conflicto.

¿Está confirmado que este refrán proviene de la Semana Santa madrileña?

A pesar de que la versión madrileña del refrán es la más extendida, su origen no está exento de controversia. Algunos historiadores sostienen que la expresión podría haberse originado en Valencia, debido a revueltas anticlericales que ocurrieron en la región durante el siglo XIX.

Otros, en cambio, sitúan el suceso en un pequeño altercado entre dos procesiones madrileñas en el siglo XVIII, lo que daría respaldo a la versión castiza del dicho.

Por otro lado, el historiador Manuel Garrucho Jurado sugiere que el origen real del refrán podría encontrarse en un pueblo de Cádiz. Su investigación se basa en el libro de José Sbarbi, Florilegio o ramillete alfabético de refranes y modismos comparativos y ponderativos de la lengua castellana (1873).