Abril flemático

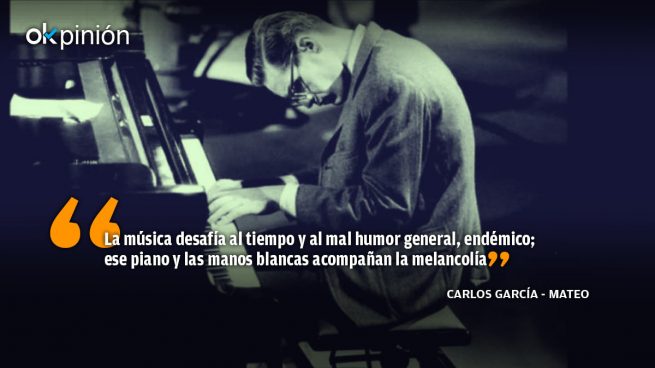

Al atardecer, después de la gresca, la guerra y el amor, suelo escuchar a Bill Evans. Su concierto en París (1984), la grabación Waltz for Debby, quizás el aterciopelado Blue in Green. La música desafía al tiempo y al mal humor general, endémico; ese piano y las manos blancas acompañan la melancolía. O la curan un poco, no sabría decir. Tengo una marcada fe en las cosas que ocurrieron, un poco antes de morir el día. Antes de la bancarrota, entre sábanas blancas y mil ideas destilándose hasta el sueño final. No suelo cenar apenas, me siento en el salón y observo un rato. Tras los balcones hay un bulevar con animados veladores y árboles enroscados unos a otros. Forman, esos, una gran planta, simbólica de lo que somos.

Más allá del conjunto de seres (arriba los árboles abrazados, abajo los que prueban la distancia frente a un café) se abre un enorme hueco. Antes había una casa. Y en el último piso, a estas horas penumbrosas, una lucecita iluminaba la figura de una mujer. Leía cada tarde, sentada en su sillón. A veces miraba hacia mi balcón, en el preciso momento en que yo también la observaba, y nuestras presencias se cruzaban, por encima del bulevar y las ramas. Los años dieron con la familiaridad de la imagen, inmarcesible. Siempre ella allí, leyendo bajo una lámpara, a una distancia estética inalterable, emocionalmente cercana. Pero un año la mujer murió. Y después el edificio fue derruido, dejando un vacío de piedras, madera, vida. Desde entonces, con la voluntad de atestiguar la propia existencia, giro los ojos hacia el punto en que hubo una ventana, un sillón, una mujer con un libro alargando el mundo. En ocasiones me ha parecido verla, ocupando aquellos metros de cielo. Alada añoranza, servitud de esta circunstancia finita.