El tamaño de la pupila en el sueño: la clave para entender cómo guardamos los recuerdos

Los hallazgos podrían conducir a mejores técnicas de mejora de la memoria para los humanos

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

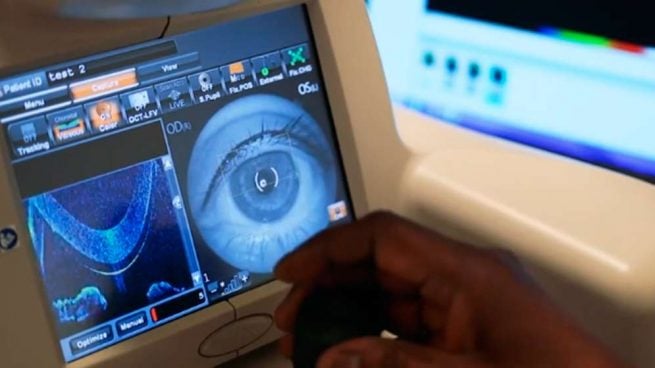

La pupila es clave para comprender cómo y cuándo el cerebro forma recuerdos fuertes y duraderos, tal y como aseguran investigadores de la Universidad de Cornell (Estados Unidos) en la revista Nature.

La pupila es la abertura en el centro del iris (la estructura que da color a nuestros ojos). La función de la pupila es permitir que la luz entre en el ojo para que pueda enfocarse en la retina e iniciar el proceso de la visión. Normalmente, las pupilas se ven perfectamente redondas, de igual tamaño y de color negro.

Al estudiar ratones equipados con electrodos cerebrales y pequeñas cámaras de seguimiento ocular, los investigadores determinaron que los nuevos recuerdos se reproducen y consolidan cuando la pupila se contrae durante una subetapa del sueño no REM. Cuando la pupila se dilata, el proceso se repite para los recuerdos más antiguos. La capacidad del cerebro para separar estas dos subetapas del sueño con una microestructura previamente desconocida es lo que evita el «olvido catastrófico», en el que la consolidación de un recuerdo borra otro.

Los hallazgos podrían conducir a mejores técnicas de mejora de la memoria para los humanos y podrían ayudar a los científicos informáticos a entrenar redes neuronales artificiales para que sean más eficientes. El estudio fue dirigido por los profesores adjuntos Azahara Oliva y Antonio Fernández-Ruiz.

A lo largo de un mes, se enseñó a un grupo de ratones a realizar diversas tareas, como recoger agua o galletas como recompensa en un laberinto. Luego, se les colocaron electrodos cerebrales y pequeñas cámaras espía que colgaban frente a sus ojos para seguir la dinámica de sus pupilas. Un día, los ratones aprendieron una nueva tarea y, cuando se quedaron dormidos, los electrodos capturaron su actividad neuronal y las cámaras registraron los cambios en sus pupilas.

Las grabaciones mostraron que la estructura temporal de los ratones dormidos es más variada y más parecida a las etapas del sueño en humanos de lo que se creía anteriormente. Al interrumpir el sueño de los ratones en diferentes momentos y luego comprobar lo bien que recordaban las tareas aprendidas, los investigadores pudieron analizar los procesos. Cuando un ratón entra en una subetapa del sueño no REM, su pupila se encoge, y es en ese momento cuando las tareas recientemente aprendidas (es decir, los nuevos recuerdos) se reactivan y consolidan, mientras que el conocimiento previo no lo hace. Por el contrario, los recuerdos más antiguos se reproducen e integran cuando la pupila está dilatada.

«Es como un nuevo aprendizaje, un conocimiento antiguo, un nuevo aprendizaje, un conocimiento antiguo, y eso fluctúa lentamente a lo largo del sueño», conclye Azahara Oliva. «Proponemos que el cerebro tiene una escala de tiempo intermedia que separa el nuevo aprendizaje del conocimiento antiguo», finaliza.

Recuerdos

Cada día, adquirimos nuevos recuerdos mientras olvidamos otros. Sin embargo, a medida que envejecemos, activarlos a menudo se vuelve difícil y complica nuestra capacidad de dar sentido a los fenómenos de nuestro entorno.

Hay diversas enfermedades, como el alzhéimer, que producen la desconexión de los circuitos cerebrales, lo que borra o dificulta el acceso a nuestros recuerdos vitales, con un efecto devastador en los pacientes, ya que pierden la capacidad de reconocer quiénes son ellos y sus relaciones con los demás. De hecho, la simple alteración de dichos circuitos hace que la ejecución de tareas simples se vuelva increíblemente difícil.