De la golfería del café-cantante y las drogas eufóricas en la Barcelona de 1915 al tardeo español

Juan Carlos Usó publica un detallado ensayo sobre la vida nocturna en España a lo largo de las década

“El ocio nocturno, que tan integrado tenemos actualmente en la sociedad contemporánea, es una faceta de la función humana de aparición relativamente reciente en la historia de la humanidad, al menos como actividad mercantilizada, y como cualquiera puede imaginar muy vinculada al desarrollo de la iluminación eléctrica. El alumbrado público en España tiene su origen en Barcelona, donde en el año 1599 el Consell de Cent instaló 60 parrillas de hierro forjado distribuidas por la ciudad. Un siglo y medio más tarde, concretamente la Nochebuena de 1752, se encendían en las calles y plazas de la Ciudad Condal 1.500 farolas alimentadas con aceite. Entre 1765 y 1766, el rey Carlos III implantó el primer alumbrado público madrileño (…)”, escribe Juan Carlos Usó, autor del exhaustivo ensayo Historia del ocio nocturno en España, publicado por El Desvelo. Tenía que llegar la luz eléctrica para salir de casa y vivir la noche.

Los espectáculos teatrales y musicales fueron aquellas primeras vías de escape a principios del siglo pasado en un país en el que las jornadas laborales llegaban a alcanzar las setenta horas. En el teatro se podía comer, beber y fumar. Y disfrutar. Usó traza una completa radiografía de cada tiempo, que arranca en el S. XIX y llega hasta hoy, y de cómo han evolucionado las costumbres, teniendo en cuenta la importancia clave de factores tanto sociológicos como culturales y económicos. Las citas a los periódicos de la época y sus cronistas de empaque son constantes y salpican en texto de principio a fin.

La vida de día, a plena luz, poco o nada tenía y tiene que ver con la de la noche y su fauna de noctámbulos. En Madrid se vivía de noche y sólo la Puerta del Sol albergaba 14 cafés. Lo mismo sucedía en Barcelona, donde se llevaban la palma como lugares de ocio, con el Café Suizo y el Continental-Ribas a la cabeza, sin olvidar Els 4 Gats. Mientras, ciudades como Valencia o Sevilla languidecían cuando caía el sol. A la oferta de teatros y cafés se añadía la de cafeterías, buñolerías, colmados, fondas, fondines, tahonas o verbenas que conformaban un ocio sin fin.

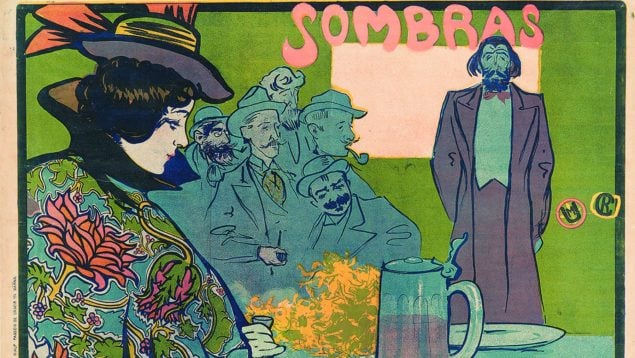

Señala Juan Carlos Usó la importancia notable que tuvo el café-cantante, máxima expresión de la vida canalla a finales del siglo XIX y principios del XX, que en Sevilla llega a su máxima expresión con el Café Cabeza de Turco, fundado en 1822. Lugares, como escribe el autor “de rompe y rasga”, escenarios de riñas y escándalos. Las noches de Madrid no eran las mismas que en Barcelona (“la ciudad que no dormía”, escribe Lluis Permanyer) y el auge que vivieron estos locales de ocio llegó a su fin. Durante la Primera Guerra Mundial, en un país neutral como España al que arribaron traficantes deseosos de expandir el negocio, las drogas eufóricas fueron ganando terreno, en especial la cocaína, en la calle. Así, 1915 fue considerado como “el año del boom” en Barcelona. “No había ningún impedimento para vender cocaína. Y en las farmacias de entonces se despachaba la cocaína como si fuese pastillas de goma para la tos […]”, según testimonio del periodista Francisco Madrid Alier.

La llegada de las alegres flappers también tienen su espacio. Esas mujeres liberadas que fuman, se broncean al sol y conducen. Adiós, pues, al corsé y la sombrilla. Eran el paradigma femenino de la sociedad de consumo. Lo mismo que la apertura de Maxim’s en la calle de Alcalá, que marcó un hito: “El primer bar americano que tuvo Madrid”, en la pluma de César González-Ruano. En los años 20, Valencia y Sevilla se unían ya a la fiesta eterna de la noche. Sin embargo, la llegada de la dictadura de Primo de Rivera dio como resultado una “moralización de las costumbres en la vida nocturna del Reino”, como escribe Usó.

Llegan los campeonatos de baile, la Segunda República, las noches canallas del Barrio Chino de Barcelona y la vuelta al aperturismo hasta que la Guerra Civil, bombardeo mediante primero, y hambre mediante después, merma considerablemente toda posibilidad de ocio y diversión. O casi toda. La España de Franco se llena de restricciones horarias, aunque la vida nocturna sigue bullendo y sus ecos, aunque con muchas restricciones no se consiguen apagar. El turismo, ese gran invento, los guateques, o el auge del gay power conforman otros capítulos a medida que avanza el siglo XX en una España que deja atrás el blanco y negro. Hasta la llegada de la Democracia, la legalización del juego y los casinos o la influencia de John Travolta en las eternas noches españolas con su Fiebre del sábado noche.

¿Dónde estamos ahora? ¿Cuál es el futuro del ocio nocturno, marcado siempre de cerca por las autoridades? ¿Hacia dónde se encamina? Antes de la pandemia, las cifras y los números convertían a España en «la primera potencia mundial en ocio y espectáculos y el primer destino turístico internacional en turismo de ocio y vacacional». Eso era antes de la opción del tardeo, cuyo hábito hay quien afirma que nació en Albacete, se pone de moda, con sus defensores y detractores. ¿Cuáles son los desafíos del sector? Sea como fuere, el deseo de abrazar la noche permanece intacto.

Juan Carlos Usó Arnal (Nules, Castellón, 1959) es un historiador, escritor, bibliotecario y profesor español. Ha logrado reconocimiento por investigar, desde una perspectiva histórica y sociológica, el fenómeno de las drogas; así como la masonería y el mundo LGBT. Usó es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia, especializándose en Historia contemporánea, y doctor en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

De los diferentes campos de estudio que ha abordado, la mayor parte de su trayectoria se ha centrado en la historia de las drogas en España, que lleva estudiando desde 1990. Desde entonces, ha llegado a ser considerado uno de los mayores expertos en esta materia.